Technisches Baudenkmal Mühle Bohle

Aufgrund des § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen – Denkmal-Schutzgesetz (DSchG) vom 11.03.1980 (GV NW 19 80 S. 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.11.198 4 (GV NW S .663) SGV NW 224 teile ich Ihnen hiermit mit, dass die Wassermühle Bohle im Ortsteil Wersen, Gemarkung Wersen, Flur 9, Flurstücke 83 und 85 mit dem heutigen Tage in die Denkmalliste der Gemeinde Lotte eingetragen worden ist. Begründung: Nach § 2 DSchG handelt es sich um ein Baudenkmal.

( Weitgehende Wiedergabe des Bescheids über die Eintragung in die Denkmalliste der Gemeinde Lotte vom 15.04.1992.

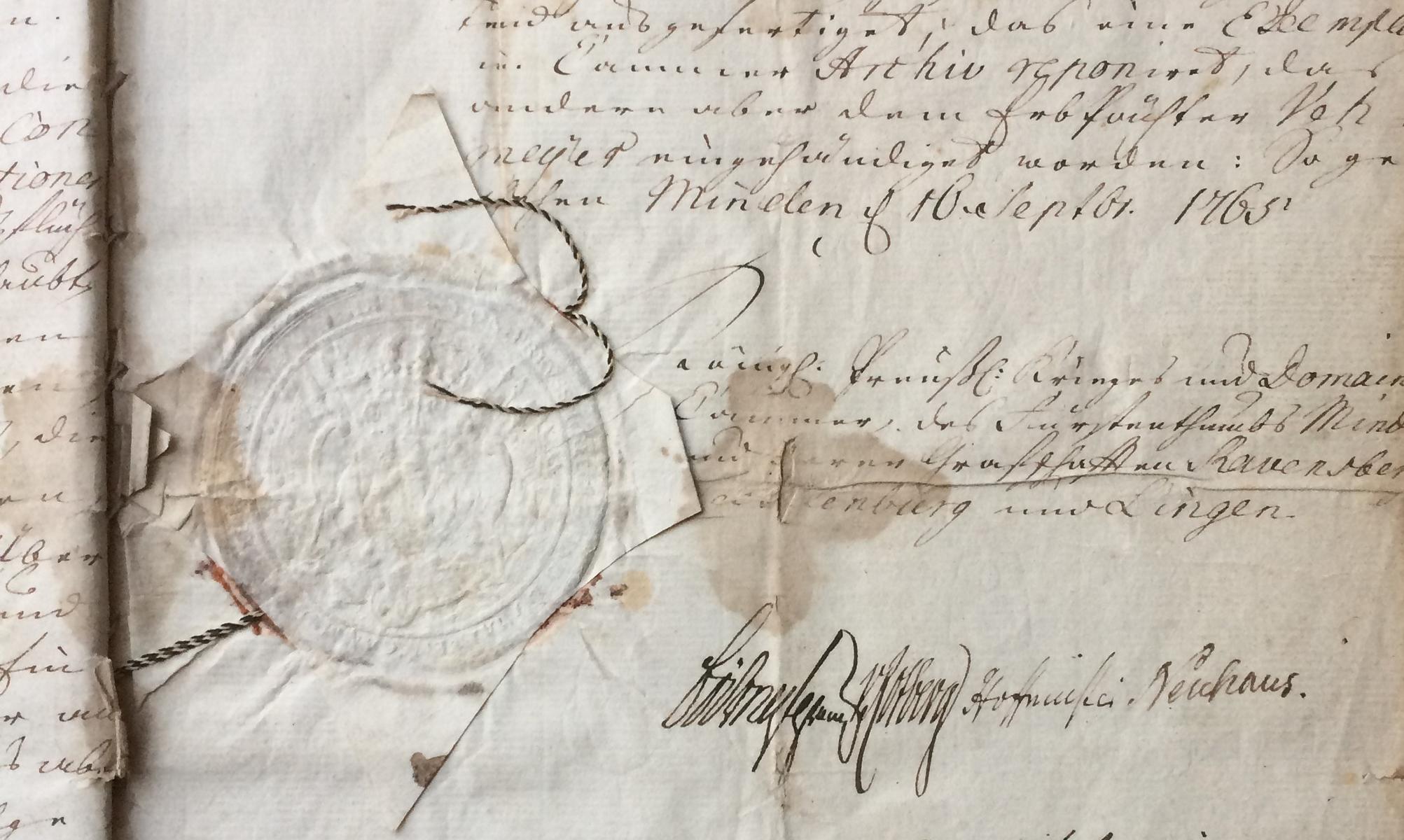

Die Vorfahren des Mühleneigentümers haben diesen Mühlenstandort am 21.10.1764 von einem Daniel Vehmeyer, wohnhaft in Alfhausen, erworben. (

/3 Die Wiedergabe im Denkmalbescheid weicht vom Vertragsinhalt ab. Der Vertrag ist im Kapitel „Erbpachtvertrag der Mühle Bohle von 1764 detailliert erläutert.

Hierzu liegt bei den Eigentümern eine Urkunde vor. Da Niedersachsen damals Ausland war, musste der Ankauf durch Friedrich von Preu-ßen genehmigt werden. Die Mühle Bohle ist eine Doppelmühlenanlage. Das Hauptgebäude stammt aus dem Jahre 1905, brannte 1931 aus, wurde danach im Inneren neu auf-gebaut und 1946 aufgestockt. Im rückwärtigen Bereich befindet sich eine Sägemühle mit Horizontalgatter. Auf der rechten Seite befindet sich ein aufgelassenes Mühlengebäude mit eingehaustem Wasserrad. Zu dem Ensemble gehört die Wehranlage mit dreibogiger Steinbrücke, datiert 1842. Seit 1920 wurde in Bohles Mühle auch Gleichstrom hergestellt. Bis 1946 soll diese Anlage noch in Funktion gewesen sein, die Anlage selbst ist noch vorhanden.

Denkmalumfang

Dreibogenbrücke im Oberwasser der Wassermühle

Zwei Strompfeiler mit rechtwinkligem Eisbrechern aus Werksteinen. Daraus aufgehend die drei radialen Bögen aus Werksandsteinen. Die Gewölbe und Zwickel sind in Kalkbruchstein errichtet. Die Brüstungsmauer oberhalb der Scheitelpunkte ragt ca. 5 cm raus und ist mit Werk- Sandsteinplatten abgedeckt. Diese Platten werden durch verbleite Eisenklammern miteinander verbunden. Im mitt-leren Bogen mit oberstromseitiger Inschriftentafel beziffert 1842. Im Unterwasserbereich liegender Verbindungssteg vor dem Ständerwehr aus Profilstahl. Drei Schütztafeln an Zahnstangengetriebe.

Rechts liegender Mühlenbereich

Der Bereich dieser ehemaligen Ölmühle besteht aus 2 Komplexen, dem rechtsliegenden, heute ungenutzten ein-geschossigen Gebäudeteil mit Fachwerkgiebeln sowie dem Wasserradanbau eingedeckt mit Dachpfannen. Hier liegt auch das Wasserrad mit hölzerner Achse, Lagerbock, usw. Dazu Schüttsteuerung über Zahnstangengetriebe und Antrieb über Vorgelegegetriebe mit Seiltrommel. Hauptgebäude in Bruchstein errichtet, im aufgehenden geputzt. Giebeldreiecke in Backstein ausgefacht, verputzt.

Wasserradeinhausung in Ziegelstein ausgebildet, Widerlager zur Sägemühle in Bruchstein errichtet, komplett erhalten.

Getreidemühle

Auf halbhohem Kellergeschoss errichtete zweigeschossige Mühle mit Drempelgeschoss. Im ursprünglichen Bereich errichtet in Kalkbruchstein, darüber aufgehend in der Er-weiterung in Ziegelstein. Gebäude unverputzt. Alle Fenster in Gusseisen mit Rundbogen im älteren Teil, im modernen Teil in Holz ausgeführt. Dach als Walmdach ausgeführt. Zum Oberwasser hin zugesetzte mittige Türöffnung, im historischen Bestand fünf Achsen, im aufgehenden drei, in der wasserseitigen Front drei Achsen, im aufgehenden zwei Achsen. Zum Westen hin einachsige, abgewinkelte Eckausbildung, Westfassade dreiachsig, hier mittig liegende Ladelukenreihung mit je einer begleitenden Fensterachse, auch hier in Gusseisen. Im Drempelgeschoss Sackaufzug und Dachhäuschen.

Transmissionsachse

als Verbindung zwischen Getreidemühle und dem vorhandenen Wasserrad im Unterwasserbereich hinter dem Wasserrad.

Sägemühle

Sägemühle Im Unterwasserbereich hinter der Getreidemühle angebaut ein Sägewerk. Hier ein Horizontalgatter mit Gatter-wagen und Gatterbahn. Angetrieben über Transmissionen und Vorgelege von dem heute noch vorhandenen Wasserrad. Gatter aufgebaut über Holzständerwerk, betrieben bis1975, danach sporadisch bis zum Stillstand im Jahre 1981. Im Außenbereich hierzu über Transmission angetriebener Kreissägebock.

Maschinelle Ausstattung der Getreidemühle

Zwei Steingänge mit Rüttelschuh und Trichter, ein Doppel-walzenstuhl, verschiedene Elevatoren, Saatgutreinigung, Futtermittelmischer, Filtereinheit, Reinigung mit Trieur für den Walzenstuhl, Siebeinheit mit Excenterantrieb und Fil-terschrank. Alle Maschinen angetrieben über Transmissio-nen, hier hängende Transmissionswelle. Im Spitzbodenbe-reich Sackaufzug mit Riemenscheibe und Anpresswalze. Zusätzlich liegt im Kellergeschoss rechts eine Schalttafel aus Marmor mit einem Gleichstromerzeuger.

Denkmalwert

Aus Sicht des WAfD (Westf. Amt für Denkmalpflege) handelt es sich bei dieser Mühlenanlage um ein Baudenkmal im Sinne des § 2.1 DSchG NW, an dessen Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Dieses öffentliche Interesse begründet sich in der Hauptsache darin, dass dieses Baudenkmal bedeutend war für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse in Lotte, denn mit dieser Wassermühle wird der Übergang von dem Wasserradantrieb zum Elektroantrieb dokumentiert.

Abb. 14: Blick auf das restaurierte Wasserrad 2020 / Foto: Stefan Sagurna, LWL Medienzentrum für Westfalen.

Beide Antriebsarten sind auch heute noch vorhanden. Zudem belegt der frühe Einsatz der Elektroerzeugung den Versuch, schon vor Anschluss an das überörtliche Stromversorgungsnetz, diese Energieart zu nutzen. Entsprechend einer früheren Auskunft des Eigentümers sollen Weihnachten 1920 die ersten funktionsfähigen Glühlampen installiert worden sein.

Für die Erhaltung und Nutzung liegen wissenschaftliche Gründe vor, weil dieser Mühlenstandort von dokumentarischer Bedeutung für die westfälische Mühlentopographie ist, weil auch heute noch neben den Gebäuden die maschinelle Ausstattung so-wohl der Sägemühle als auch der Getreidemühle vorhanden ist. Einen herausragen-den Stellenwert nehmen hier die beiden rückschlächtigen Wasserräder ein, deren Bauart als Zuppinger-Räder für Westfalen von äußerster Seltenheit sind. An der Erhaltung und Nutzung des Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse. Die Eintragung erfolgte im Benehmen mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege, Münster. Mit der Eintragung unterliegt das Baudenkmal den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes.